検索意図の調べ方や、ブログ記事に役立てる方法を知りたい!

この記事は、上記のようなお悩みを解決できる内容となっています。

- 検索意図がSEOに重要な理由とは?

- 検索意図の4つの種類

- 検索意図の調べ方4つ

- 検索意図をブログ記事に活かす方法5つ

- ブログの検索意図に関するよくある質問3つ

この記事を書いている僕は、ブログ歴・エンジニア歴15年以上で、当サイトではブログ運営に役立つノウハウを発信しています。

検索意図を理解せずにブログ記事を書いても、SEOで上位表示するのは難しい——これは、多くの初心者ブロガーが直面する課題です。

なぜなら、「検索意図」を把握していないと、読者のニーズを満たす記事が作れず、Googleの検索結果で評価されにくくなるからです。

「検索意図」とは、ユーザーが検索エンジンに入力する検索キーワードの背後にある「目的」や「欲求」のことを指します。

検索意図をしっかりと分析して記事を書くことが、SEO上位表示のカギになります。

この記事では、「検索意図」の重要性や分類、具体的な分析や活用方法を解説し、ブログで成果を出すためのコツをお伝えします。

目次

検索意図がSEOに重要な理由とは?

検索意図とは、Googleなどの検索エンジンでユーザーが検索をするとき、どのような意図で調べるのか、その目的のことです。

Webサイトを運用する上で、SEOやアフィリエイトで効果をあげるためにも、理解すべき必須項目です。

検索意図がなぜSEOに重要か?

検索意図が重要な理由は、検索意図を理解したコンテンツを作ることで、ユーザーのニーズにこたえることができるからです。

ユーザーが知りたいと思ったこと、ユーザーが抱えている問題点に適切にこたえることはSEOの本質となります。

Googleの理念はユーザーファースト【つまり検索意図】

検索意図にこたえるコンテンツを作成することは、Googleの理念とも一致します。

つまり、検索意図を汲んだ記事を書くことが、SEO対策に直結します。

Googleに評価されるための軸となるSEO対策は、ユーザーファーストのコンテンツを作ることです。

Googleがユーザーファーストの理念を掲げていることは、公式で表明されており、「Google が掲げる 10 の事実」の1項目でも記載されています。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。(出典:Google が掲げる 10 の事実)

以上をふまえ、検索意図を理解した上でコンテンツを作成することは、Webで成果を出すための必須スキルとなります。

検索意図の4つの種類【Google公表】

Googleが公式で発表している検索意図には、4つの種類があります。

>>参考:すべてのマーケターが知っておくべき 4 つの新たな瞬間(Google公式)

- Know(知りたい)

- Go(行きたい)

- Do(したい)

- Buy(買いたい)

この4つについて、それぞれ簡単に解説します。

種類①:Know(知りたい)

Know(知りたい)は、ユーザーが特定の情報を知りたいときの検索意図です。

種類②:Go(行きたい)

Go(行きたい)は、特定のサイトに行きたいときの検索意図です。

種類③:Do(したい)

Do(したい)は、ユーザーが何か行動をしたいときの検索意図です。

種類④:Buy(買いたい)

Buy(買いたい)はユーザーが商品を購入したいときの検索意図です。

これら4つの検索意図を反映したコンテンツを作成することで、Googleに評価されやすくなります。

つまり、SEOに強いサイトにつながるというわけです。

検索意図の調べ方4つ

ここからは実践編です。

実際の検索意図の調べ方は下記の4つ。

- キーワードの検索上位記事を分析する

- 関連キーワードを活用する

- Q&Aサイトを参考にする

- バーティカル検索を利用する

それぞれ一つずつ解説していきます。

①:キーワードの検索上位記事を分析する

まずは、特定のキーワードで、SEOで検索上位の記事を調べてみましょう。

検索上位の記事を、下記の3点を意識しながら読んでみてください。

- 記事がどんなユーザーを対象に書かれているか?

- 記事に辿り着いたユーザーの目的は何か?

- 記事がユーザーの目的をどうやって解決しているか?

上位記事には、この3点がキッチリ含まれています。

この記事でも、冒頭で3点について書いています。

記事がどんなユーザーを対象に書かれているか?

🔽

「検索意図とはなにか知りたい方」

記事に辿り着いたユーザーの目的は何か?

🔽

「検索意図の意味を知りたい」

「検索意図の調べ方や使い方について知りたい」

記事がユーザーの目的をどうやって解決しているか?

🔽

「検索意図の意味と、具体的な調べ方、使い方、コンテンツへの活かし方を解説」

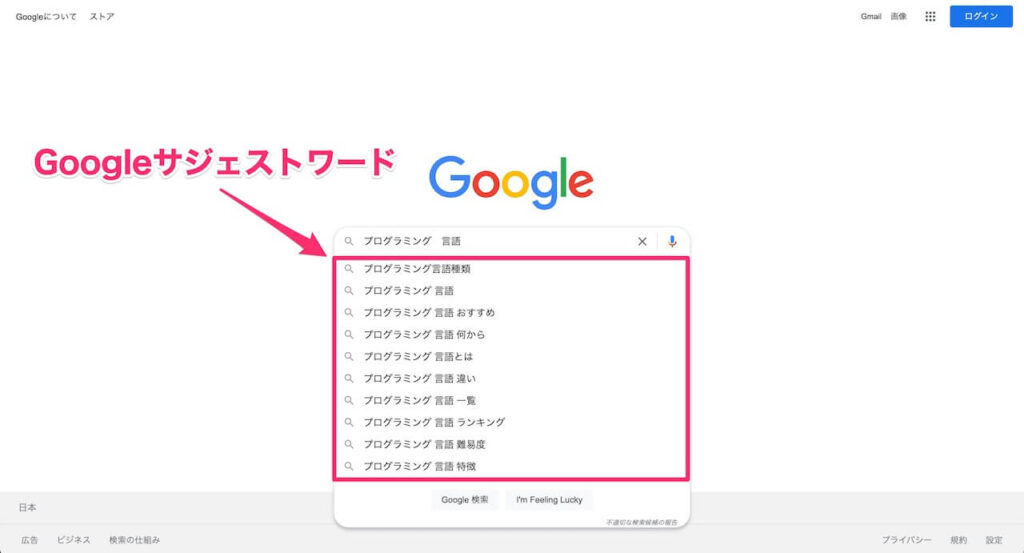

②:関連キーワードを活用する

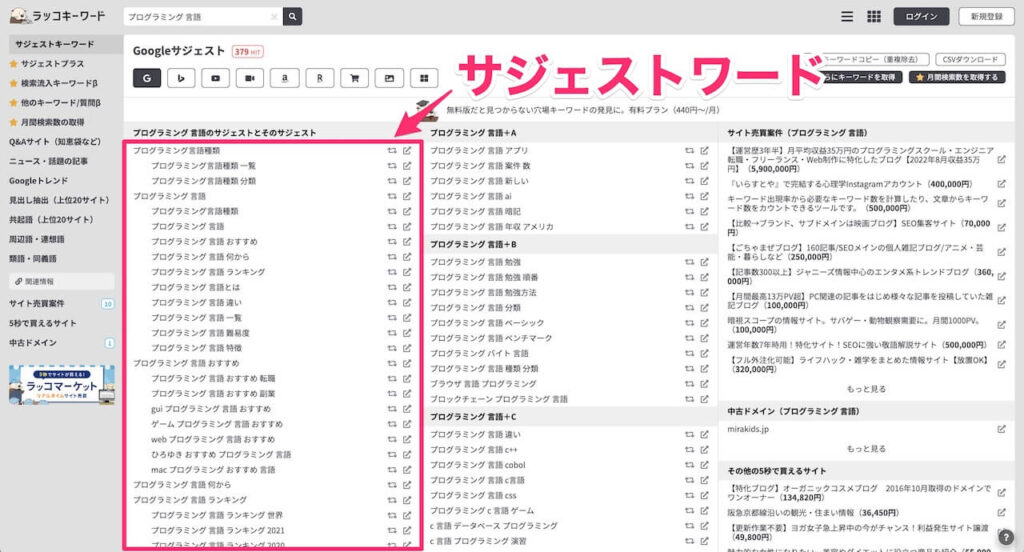

Googleのサジェストワードやラッコキーワードを活用するのも、検索意図を調べるのに有効です。

サジェストワードとは、Googleの検索窓に入力したキーワードの下に表示される、検索候補となるキーワードのことです。

検索キーワードと関連性のあるキーワードが表示されるため、ユーザーの検索意図を予測するのに役立ちます。

ラッコキーワードとは、キーワードリサーチのためのツールです。

一緒に検索される関連キーワードは、検索意図を効率的に調べるのに役立ちます。

無料のツールなので、ぜひ使ってみてください。

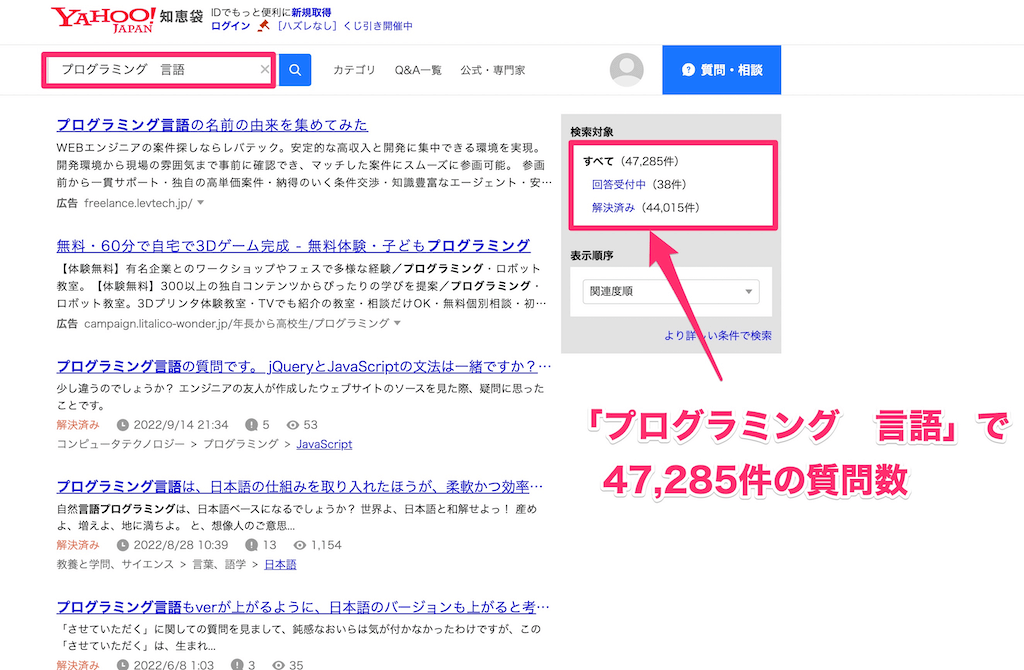

③:Q&Aサイトを参考にする

検索意図は、ユーザーのニーズにこたえることが重要です。

Yahoo!知恵袋、OKWAVEなどのQ&Aサイトを調べることで、悩みや解決方法など、ユーザーのニーズの参考になる投稿がたくさん詰まっています。

たとえば、「プログラミング 言語」で検索すると、4万件以上の投稿があります。

🔽

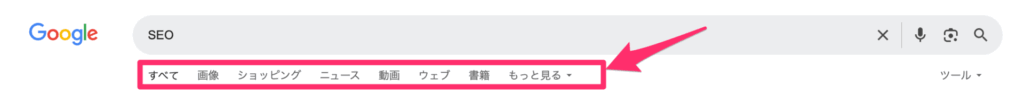

④:バーティカル検索を利用する

バーティカル検索とは、検索結果画面で表示される特定のコンテンツに絞った検索機能です。

Googleの検索結果ページで見かける「画像」「動画」「ニュース」などのカテゴリに分かれたタブがこれにあたります。

- すべて

- 画像

- ショッピング

- 動画

- ニュース

- 書籍

- ウェブ

検索キーワードによって、バーティカル検索部分が変わるので、それを参考にします。

たとえば、「SEO」「本」で検索すると、下記のように「ショッピング」が一番左に表示されます。

これを利用することで、ユーザーの検索意図を理解しやすくなります。

主なパターン例をGoogle提唱の4つのクエリに当てはめると下記の通り。

- Knowクエリ:画像、ニュース(例:最新のSEOとは?)

- Goクエリ:地図(例:名古屋のご当地ランチ)

- Doクエリ:動画(例:壁紙の掃除方法)

- Buyクエリ:(最新おすすめスマホ)

検索意図をブログ記事に活かす方法5つ

検索意図をブログのコンテンツ作りに活かす方法を解説します。

- キーワードを選ぶ

- 潜在ニーズを分析する

- 検索意図から記事構成を作る

- 検索意図の骨組みに合う見出しを作る

- 検索意図に対する答えを書く

それぞれ解説していきますね。

①:キーワードを選ぶ

まずは、狙いたいキーワードを選びましょう。

SEOに強い記事を書くには、キーワード選びが重要です。

検索意図の種類や調べ方を参考に、キーワードを決めてから記事作りに取り掛かりましょう。

初心者の方は、ロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

ロングテールキーワードの選び方については、下記の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

>>ロングテールキーワードとは?【SEOに強い選び方と具体例】

キーワードでの順位チェックも重要なので忘れないようにしましょう。

狙ったキーワードでの順位がわからないと、読まれない記事ばかりを量産して時間のムダになってしまうリスクがあります。

検索順位チェックツールは「GRC」が使いやすく、機能も豊富なのでおすすめです。

②:潜在ニーズを分析する

潜在ニーズを分析することで、検索意図を満たしつつも、さらに読者の満足度アップにつなげることができます。

- 顕在ニーズ:読者が自覚している直接的なニーズ

- 潜在ニーズ:読者の自覚はないが本来求めていたニーズ

たとえば、「プログラミング 初心者 学習」といったキーワードだと、顕在ニーズは、初心者向けのプログラミングの学習方法について知りたいといった、直接的なニーズです。

一方、潜在ニーズとしては、転職したい、収入アップを目指したいといったニーズが考えられます。

キーワード分析から読者の潜在ニーズを汲み取り、検索意図を120%満たすような情報を入れるのがポイント。

③:検索意図から記事構成を作る

検索意図から記事構成を作成しましょう。

検索意図の分析は、この記事で解説した4つの方法を使って分析します。

- キーワードの検索上位記事を分析する

- 関連キーワードを活用する

- Q&Aサイトを参考にする

- バーティカル検索を利用する

記事構成の作り方は下記の記事で解説しています。

>>ブログの記事構成案の作り方5ステップ【テンプレートあり】

④:検索意図の骨組みに合う見出しを作る

検索意図に合わせて、見出しを作ります。

本記事の例は下記の通り。

上記の検索意図のニーズにこたえるための見出しをそれぞれ作っていきます。

このように、キーワードを選定し、検索意図の分析を済ませることで、記事の骨組みが出来上がった状態となるわけです。

見出しの作り方については、下記の記事で詳しく解説しています。

⑤:検索意図に対する答えを書く

読者が検索した目的に対する答えをしっかり本文内に書きましょう。

検索意図に対する答えを書くタイミングは下記の通り。

- 記事の冒頭(リード文)

- 検索意図に対する説明部分

- 記事のまとめ文

大事なのが、冒頭でまず読者が知りたい結論を書くこと。

冒頭で余計な説明が長いと、読者が知りたい情報になかなか辿り着けず、離脱につながるため注意。

続いて、本文内の検索意図に対応する部分で再度、読者が知りたい答えを書き、最後にまとめ文で確認してしめくくるといった流れが王道。

ブログの検索意図に関するよくある質問3つ

最後に、ブログの検索意図に関するよくある質問についてお答えします。

- Q1:SEOと記事の文字数は関係あるの?

- Q2:検索意図を満たす記事のタイトルを作るには?

- Q3:検索意図に合った記事を書いても上位表示されない場合の対策は?

Q1:SEOと記事の文字数は関係あるの?

文字数の多さとは検索順位は直接的な関連性はありません。

Googleの検索順位決定のアルゴリズムには、文字数の評価が関係しないことがわかっています。

Google公式で何度も発表されているように、SEOの本質は、ユーザーの検索ニーズを満たすことです。

(参考:Google 公式 検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド)

SEOを意識した構成案を作るには、あくまでもユーザー目線で考える事が超重要です。

Q2:検索意図を満たす記事のタイトルを作るには?

タイトルはSEO対策の中でも特に重要な要素です。

検索意図を満たすタイトルを作成することで、クリック率を向上させ、Googleの検索結果で上位表示される可能性が高まります。

タイトルを作る際の基本的なポイントは、「検索キーワードを含める」「ユーザーの悩みを反映する」「具体性を持たせる」ことです。

たとえば、「ブログの始め方」という検索キーワードをターゲットにする場合、「【最新版】初心者向けブログの始め方を徹底解説!」といったタイトルにすると、検索意図に合致しやすくなります。

また、数字(例:「5つの方法」「3ステップ」)や「簡単」「無料」「初心者向け」などのワードを加えることで、ユーザーの興味を引きやすくなります。

効果的なタイトルの決め方については、下記の記事で詳しく解説しています。

>>ブログ記事タイトルの決め方10のコツと裏技30【SEOに効果的】

Q3:検索意図に合った記事を書いても上位表示されない場合の対策は?

検索意図を意識して記事を作成しても、すぐに上位表示されるとは限りません。

その場合、いくつかの改善策を試してみることが重要です。

まず、記事のクオリティを再チェックし、競合記事と比較して情報の充実度や独自性を高めることが必要です。

たとえば、具体的な事例やデータを追加したり、表や画像を活用したりすることで、読者の満足度を向上させることができます。

記事内容以外では、ユーザビリティ(利便性)、サイト表示速度、内部リンクなどがSEOに関係します。

読者の利便性を高めるには、WordPressテーマを利用するのがおすすめです。

当ブログで使用している「AFFINGER6」はおしゃれなデザインが簡単に作れて、レイアウトも自由自在なのでおすすめ。

まとめ:検索意図を取り入れて読者の満足する記事を書こう!

この記事では、検索意図の意味と重要性といった基礎知識から、具体的な調べ方、記事作成への活かし方といった実践方法まで解説してきました。

Googleの理念で公表されているように、ユーザーファーストのコンテンツ作りが何より大切です。

Googleは、ユーザーの悩みや疑問を解決する高品質なコンテンツを評価するため、検索意図をしっかりと分析し、記事に反映することで上位表示につながります。

検索意図をしっかりと意識することで、SEOにもアフィリエイトにも強い記事となり、サイト運営の成果にもつながっていきます。

検索意図の理解は、Webマーケティングやコンテンツ制作全般にも応用できます。